1日東京に行ってきました。行きは新幹線、帰りは夜行バス。

これでだいたい12時間、東京に滞在できます。

この日は、海野さんの写真展「小諸日記Part5」初日であり、夕方からは海野さんの出版と写真展を祝う会。

まずは神田小川町のオリンパスギャラリーへ

パーティでは様々な人と会い、大きな刺激をいただいて帰ってきました。

海野さん、ありがとうございました!

1日東京に行ってきました。行きは新幹線、帰りは夜行バス。

これでだいたい12時間、東京に滞在できます。

この日は、海野さんの写真展「小諸日記Part5」初日であり、夕方からは海野さんの出版と写真展を祝う会。

まずは神田小川町のオリンパスギャラリーへ

パーティでは様々な人と会い、大きな刺激をいただいて帰ってきました。

海野さん、ありがとうございました!

午前中は庭の網室内でいくつか甲虫を撮影したのち、午後は数日前に下見しておいたシオカラトンボのポイントへ。

午前中は庭の網室内でいくつか甲虫を撮影したのち、午後は数日前に下見しておいたシオカラトンボのポイントへ。

FASTCAMはAC電源が基本なので、野外での撮影は発電機が必要です。

といっても自分はまだ発電機を持っていないので、車のシガーソケットからインバーター経由でAC電源をとります。そのため車から遠く離れることができません。

本体だけで7kgもありますから、手持ちは無理だし、三脚も重量級なものでないと支えきれず、あまり大胆な動きはできません。

シオカラトンボやオオシオカラトンボの産卵シーンを狙っているのですが、この体勢ではやっぱりキツイです。

それでもシオカラトンボの連結飛翔の撮影に成功しました。運がよかったです。

PhotronのHPでは、現在「夏休み企画!フォトロン流夏休みの自由研究 ~ハイスピードカメラ 生き物ランド~」を公開中です。

昆虫編は、私の方で撮影したサンプル動画になっています。

ぜひご覧下さい!

本日より約一週間、高速度ハイスピードカメラでの撮影に入ります。

本日より約一週間、高速度ハイスピードカメラでの撮影に入ります。

当初の予定より3日遅れてのスタートとなり、保管中の虫たちが心配でしたが、タマムシやノコギリクワガタといった、今回ぜひ撮影したいと思っていた連中が早速元気にカメラの前で飛んでくれて、ホッと一安心。

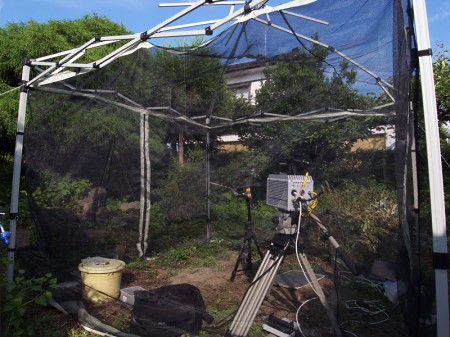

今回の撮影を前に、お庭に簡易網室を設営しました。

2.5m四方のワンタッチテントに専用の虫除けネットを取り付けています。

天幕は取り外して使っていますが強度に問題はなく、なかなかいい具合。

これでモデルの虫たちが逃げる心配することなく、撮影に集中できます。

庭に突如現れた奇妙な物体、道行く人の目にあまり気にならないといいのですが・・・

庭に突如現れた奇妙な物体、道行く人の目にあまり気にならないといいのですが・・・

早速行動に出たのは近所のネコたちです。

ファスナーを閉めておいたら一匹中に入ってしまい、閉じ込められたと思ったのか大暴れ。

届いたその日に網を一部破壊されてしまいました。

通常はファスナーを開いておくことにしました。

テレビ番組より

明日からの5日間は昆虫好きには必見です。

特にファーブル昆虫記の再放送は個人的にも嬉しい!

BDに録画するチャンスを待ってました。

BSアーカイブス 「昆虫の世界」

BSプレミアム(BS103)

8月1日(月)午前9:30~11:11 「世界最大のカブトムシ・ヘラクレスを追う」

8月2日(火)午前9:30~11:30 日本人カメラマン野生に挑む「マレーシア巨大昆虫の世界 密林に幻の黄金クワガタを追う」

8月3日(水)午前9:30~11:10 ファーブル昆虫記「南仏・愛(いと)しき小宇宙(1)スカラベとシデムシ」

8月4日(木)午前9:30~11:09 ファーブル昆虫記「南仏・愛(いと)しき小宇宙(2)カリバチとヤママユ」

8月5日(金)午前9:30~11:09 ファーブル昆虫記「南仏・愛(いと)しき小宇宙(3)セミとサソリ」