本日よりSSP展「自然を楽しむ科学の眼2010-2011」のスタートです。

東京展を皮切りに全国12ヶ所で開催されます。

お近くの方、ぜひ会場に足をお運び下さい!

-

第31回SSP展スタート!

-

定点カメラ

4日前に定点撮影を開始。今日はそのチェックに行きました。

自宅より車で一時間も離れた山中にカメラを置きっぱなしにしています。これには防水仕様のコンパクトカメラでインターバル撮影可能なものを使うことにしました。新品はもったいないので、中古のものを・・・さて4日経ちましたが、まずは順調に動いていてホッとしたところです。

雨のあとはレンズの水滴は蒸発してくれましたが、若干汚れが残ることがわかりました。

手で拭き取る意外に方法はないものか?4日分の画像でGIFアニメにしてみました。

↓クリックしてみてください。雪解けの様子がわかります。

これからの変化が楽しみ!

そして、もう少し早くから始めていればとよかったと、早くも後悔してたりして。。。 -

市原基さんと

酒田に近い方はもちろん、少し遠くの人も是非足を運んで下さい。

酒田市美術館で素晴らしい写真展が待ってますよ!フィルムサイズ6×17㎝のパノラマカメラでとらえた、もの凄くダイナミックな世界。それを最大限に引き出す超巨大パネルの数々です。横は4m以上あるでしょうか。私は思わず「でっかい!!」と声を上げてしまいました。たくさんお客さんがいらしゃるのに。。。

すっかり圧倒され、めちゃめちゃ感動して、市原さんの世界にたっぷり浸ってきました。

とても気持ちのいい体験でした。

お願いして一緒の写真を撮らせていただきました。ありがとうございました!

私が手にしているのは市原さんの写真集「アジアから」 見開きパノラマ写真一枚と大胆な構成の本です。

この上なく巨大な写真集ですが、会場で見たプリントがあまりにも素晴らしかったので、少々物足りなく感じてしまいました。私はプリントより印刷物の方が表現力があるようにずっと思い違いをしてきたようです。何もわかっていなかったんだなあと思いました。

-

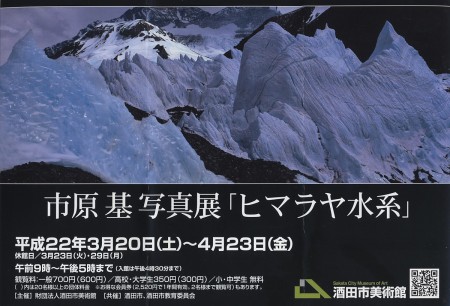

市原基写真展「ヒマラヤ水系」

市原基さんの写真展 酒田市美術館で本日よりスタートです。

ギャラリートークが明日の14:30から。

酒田とどんなご縁がおありなんでしょう。その辺りのお話しもうかがえるでしょうか。楽しみです!