田んぼ道の石をめくって何か目ぼしいものがいないか探してみるが、ゴミムシダマシばかり。これだけやたらいっぱい出てくる。

田んぼ道の石をめくって何か目ぼしいものがいないか探してみるが、ゴミムシダマシばかり。これだけやたらいっぱい出てくる。

ニイニイゼミ・クロツグミほか

2015年7月19日鶴岡市にて

15年に渡って録りためた膨大な音だけの素材があります。これを使って何かできないか、ずっと考えてきました。少し前にPixel Film StudiosのFinalcut pro用プラグイン「FCPX Audio Visualizer 2」を使って、スペクトラムアナライザー風な画面作りを思いついたのですが、実現まで随分かかってしまいました。ようやく満足のいくスタイルができたのでYouTubeに公開します。

音声ソフトでこのようにリアルタイムで周波数ごとのレベルを見れるもの、ずっと欲しいと思っています。少なくともフリーや安価なものでは、見つけることができません。

まだ慣れていなく制作に1〜2時間かかっていますが、ようやく手順が決まってきました。音の躍動感が視覚化されて見ているだけで楽しいですが、そればかりでなく、今まで気づかなかった発見があって、作った本人が色々楽しめています。

今回の動画について面白かったところ

・ニイニイゼミの声が5500〜9000Hzくらいと意外に幅広い帯域であること

・クロツグミの声は1600〜6000Hz付近。そのほかに時々10000Hzを超える音がある

・私には全く聞こえない16000Hzに達する音があること。これはヒメギス?

そんな具合です。

長いこと自作虫の眼レンズに拘ってきましたが、最近、魚露目8号を見直し中です。

自作虫の眼レンズに絞りを追加する工夫を、そのまま魚露目に当てはめたらどうなるか・・・今まで何故か思い及ばなかったのですが、これがなかなかいい感じです。

テスト初めは古いMicro Nikkor 55mmを使っていましたが、以前、自分の手持ちレンズでは最も好成績だった、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZを使ってみたら、気になる色収差が一気に晴れた感じがします。

動画は庭のホトトギスにやってきたホシホウジャク。雨の降りそうな薄暗い中、魚露目8号を使ったGH6 240P撮影にトライしてみました。

絞ってはいますが、12-50mmの絞りではありません。絞りは魚露目とカメラレンズの間にあります。 編集で速度25%の4倍スローに。

もうずっと長いことHDR編集に悩みを抱えていました。YouTubeでHDR動画に感激して、自分もそうしたものを作りたいと始めたのはもう3年以上前です。

RAWやLOG撮影していて素材も揃っています。Final Cut ProでHLGもPQもHDR動画を作成できYouTubeで公開できます。それで、もうかなりの動画を作成してきました。しかし!大抵の場合、思うように色も明るさも出せていないのがずっと悩みでした。

HDR動画は、HDR環境で見ればダイナミックレンジの広い、本来の美しさを引き出す素晴らしい映像を体験できます。一方、HDR環境でなくとも、それなりに綺麗に見ることができます。パソコンでもTVでもスマホでも、環境を変えて、それぞれ大体同じ様に見える素晴らしい技術なのです。ところが、私がアップしたHDR動画は、環境を変えるとハイキーで白飛びしまくりな絵になったり、全然期待通りの色でなかったりすることが多々ありました。

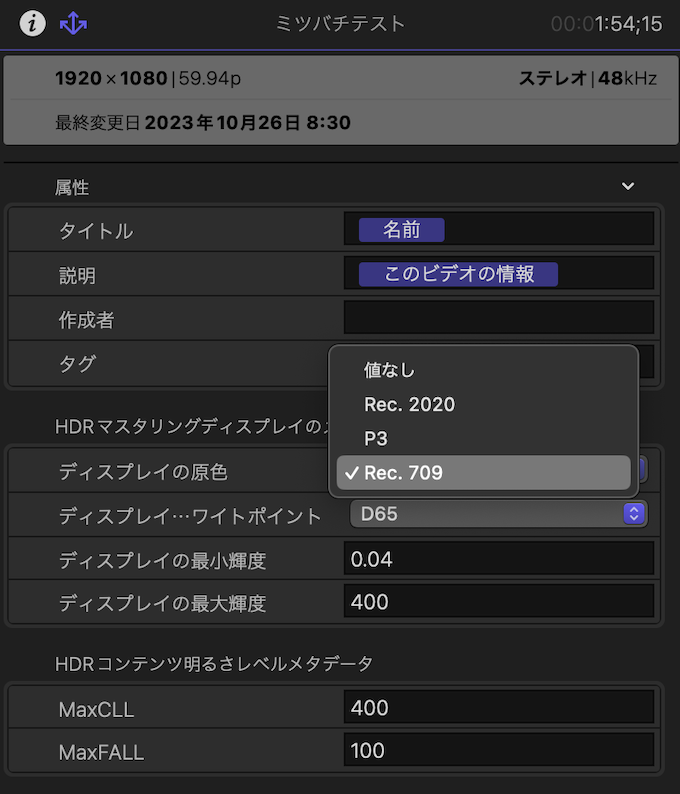

それが最近ふとした事から一気に悩み解消となりました。画面はFinal Cut Proのプロジェクト設定です。情報インスペクタの方ではなく、共有インスペクタの方です。

ずっと以前からカギはここだと感じていましたが、その割に深掘りしていませんでした。。。

この設定画面は「ディスプレイ原色」を開いたところです。私はずっとRec.2020を選んでいました。HDR動画を作るんだからRec.2020以外の選択はないと思いこんでいたのです。でもこれは編集しているモニターの設定です。Rec.709の選択があることで、自分の思い込みがおかしいことに気づくべきでした。HDR動画はSDR環境でも編集できる!

この事に気づくことができたきっかけは、以下のサイトでした。ここではP3を選んでいます。あれ?と思い、そこから一気に進みました。

https://www.dpreview.com/articles/5788095691/make-stunning-hdr10-compatible-videos-or-photo-slideshows-using-final-cut-pro

ここでMaxFALLの値がわからない場合はとりあえず100にしておくとあったので真似てみます。

また、昨年買った4KモニターはDELL U2723QX。このモニターの最大輝度は400として、最小輝度を知りたかったのですが、スペックを調べてもよくわからないままでした。今回ネット検索していたら、こちらの記事が眼にとまりました。

https://chimolog.co/bto-gaming-monitor-u2723qx/

ここに、U2723QXはRec.709の表示が良好であること、そしてずっと知りたかった最大輝度と最小輝度の測定値が出ていました。感謝!黒色最小輝度の「0.04」の方を入れてみました。まあ、実はこの入力値は分からなければ空欄でよいという話もあります*。だから重要なのは「ディスプレイの原色」「ディスプレイのホワイトポイント」だけなのかもしれません。

U2723QXのカラー設定をRec.709にしてFinal Cutで編集し、YouTubeにアップした動画がこちら。HDRだと青空がすごく濃いし、セイタカアワダチソウの色も濃すぎるくらい。編集では、カーブでわずかに明るさを調整しただけで、サチュレーションは全くいじってません。

私のYouTube視聴環境で「HDR」が出せるのは2018年のiMac、2020年のM1 Macbook Air、iPhone13、それ以外のHDRではない環境のそれぞれで期待通りの結果となりました。随分長く道に迷ってしまいましたが、ようやく解決したようです。

でも、これまでアップした満足のいかない動画はどうしたものか。コメントを入れてくださった方も多いし簡単には消せません。

*https://support.apple.com/ja-jp/guide/final-cut-pro/ver504d31dd2/mac

今日もホシヒメホウジャクが来てくれました。

昨日とよく似たような写真になってしまいましたが、カワイイのでアップします。

時刻は昨日もそうでしたが17時過ぎた頃。ホシホウジャク一匹と、ホシヒメホウジャク2匹が一遍にやってきて、どっちを撮ろうか迷ってしまいました。

いや、結局はホシホウジャクにはやっぱり近づけず、逃げずに吸蜜してくれるホシヒメホウジャクばかりが撮れてしまいました。