まさに予想もしていない出来事。フタナミトビヒメシャクの幼虫が葉を食べる様子を撮影していたら、突然ミカドトックリが襲撃!一瞬のうちに持ち去ってしまいました。

この時、撮影状態のままカメラを離れていました。葉を食べ終わった幼虫が、再び真っ直ぐな枝の姿勢に戻るのを狙って、それくらいのフレーミングにしていたのです。

戻って幼虫が消えていたので、何事が起きたのかと映像を確認してビックリ!もっとルーズにフレーミングしておけばよかったです。そしてせめて120fpsで撮影しておきたかった。

-

-

【25%スロー】アブラゼミの背弁を切り取り発音器を見る

5年前に撮影したものの未公開のままだった動画です。

当時はきっと何か新しい発見があるに違いないと、一匹のセミに残酷な試みを決行したものの、それほどの成果を感じず、ただ印象の悪い映像になってしまったと思い、動画の公開には至りませんでした。しかし最近、件の動画を再び眼にして、HDDに眠ったままにしていおいてはもったいない、傷つけたセミにも申し訳ないと思いました。

発音器の画像だけは、すでに本やWEBに出しています。写真を撮った時にすでに背弁の下で激しく動く発音器に感激したことも、ちょっと忘れていました。

映像でなら、ここが音の元であることを、眼と耳で感じられると思います。 -

ミズスマシ

月山山腹、標高1000mほどの高所の池にミズスマシが群れていました。種類は何なのか、確認できませんでしたが、オオミズスマシの大きさではなかったです。

これだけの集団を見るのは久しぶりです。真夏はきっと、こうして下界の暑さを逃れ山の池に集まっているのでしょう。実は別の虫を期待したのですが、ここでも見ることはできませんでした。。。

-

キアシナガバチの巣

庭のツツジの中にキアシナガバチの巣を見つけました。もうすでに雄蜂もいて新女王も混じっているはずなのだけど、どう区別できるのでしょう。もっと巣の構成がシンプルな時期に見つけられたらよかったのですが、まずは虫の眼レンズで接近してみました。

この映像からは幼虫の世話・栄養交換、巣を冷やす扇風行動、巣の補修などを見ることができます。 -

ギフチョウ

鶴岡市温海地区某所にて。昨夜鶴岡に戻り、今日は今年初のギフチョウを見るべく、毎年のこの場所に入ることに決めていた。真新しい雄を動画撮影していると、一匹、突然地表に降りてガサガサしているのが見えた。あ!雌と交尾か?と近づくも、すぐに雄雌離れてしまった。雄は飛び去ったが、雌はすぐ近くの枝にとまった。これがもう傷一つない美しい個体!撮って撮ってとこっちに訴えてくる。もう交尾嚢をつけているようだ。

OM90mmマクロ、テレコンなし。トリミングもなし。 OM90mmを装着したE-M5Ⅲで撮影。液晶で確認すると何かすごく細かい写りなんで、翅の全面にピントを合わせたいと標本写真みたいな撮り方に執着しているうちに、うっかり枝に触ってしまった!近くにとまってと願ったが、遠く崖を挟んだ向こう側に飛び去ってしまった。

上の写真の部分アップ。クリックしてピクセル等倍。

同じく部分アップ。クリックしてピクセル等倍。

同じく部分アップ。クリックしてピクセル等倍。 ひどいノイズと感じる人も多いだろうけど、私はノイズがあった方が写真らしくて好きだ。ノイズがなくてのっぺりしている写真はウソっぽく見えてしまう。

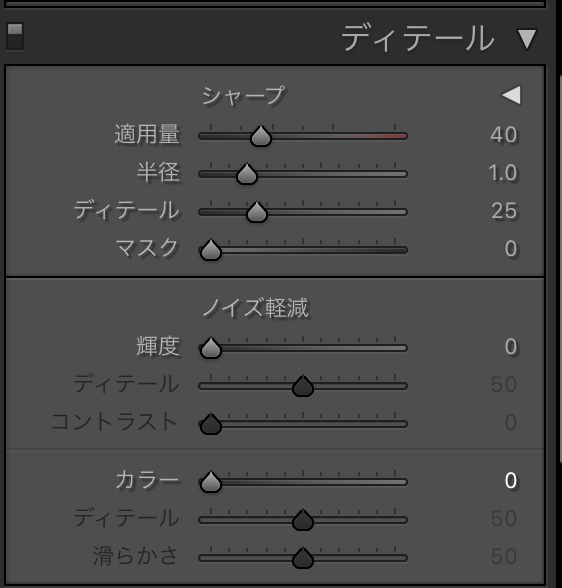

Lightroomの現像パラメーター。特に強いシャープはかけていない。