緑の葉裏で越冬中のキイロテントウ

胸には黒い一対の、まるで眼のような黒い紋があります。

前胸背も前翅もエッジは透明に張り出していて、頭部も一部透明なカバーにおおわれたようになっています。

これを見るとカバー越しに外の様子もよく見えそうです。

昆陽池公園で見つけたクロスジホソサジヨコバイ。

以前に東京で見た時はマクロが撮れる機材を持っていなかったので、残念な思いをしました。

「マエムキダマシ」と名づけたのは糸崎さん? その遊び心、楽しくなりますね。。。

前翅の先の方、つまりお尻の方にはっきりとした目玉模様があります。

腹端の赤も、こちらに天敵の意識を集中される効果があるのでしょうか

先日カメラを替えたことで、野外での超マクロも以前よりやりやすくなりました。

といっても生きている虫では難しいことも多い。実践は今回が初めてで、厳しさもよくわかりました。

数をこなして腕を磨こうと思います。

この虫、鶴岡では見つけたことがありませんが、他の東北の地ではどうなのでしょう。

もし雪がダメなら仙台あたりでは見られないものか、気になるところです。

これまでE-520で撮影していましたが、今日からE-PL1に切り換えます。

今まで何故試そうとしなかったのかと思いますが、超マクロの超まっ暗なファインダー像に、E-PL1の方が圧倒的にフォーカスしやすいことに、ようやく、ようやく気づきました。愚かでした。。。

メニューをさわっていた時のことです。気になる項目を発見しました。

「LVブースト」

ONにしてびっくりです。超マックロだったファインダー像がパッと明るくなりました。

これはスゴイ!今までの苦行のような撮影は何だったんだ〜。

もしかしてLVがこの世に出てから、ずっと実装されていた機能だったのでしょうか?

だとしたら、ますます恥ですが、まあ気づいてよかったとしましょう。

(後に、E-520にもしっかりLVブーストがある事に気づきました。。。トホホ)

これは先日鮭川村で採集したオオミドリシジミの卵

撮影後に、何だかいつもより倍率が下がったように感じました。

もっともなこと。フォーサーズと比べてマイクロフォーサーズではフランジバックが短くなるのですから当然です。

フォーサーズ38.67mmに対して、マイクロフォーサーズ19.3mmとのこと。

20mmの中間リングを追加すればOKです。

前日より鮭川村に。これから始まることに胸が躍ります。。。

永幡さんとも随分久しぶりに会いました。夜に虫の声を聞きに行ったとき以来?

標本箱を手にプレゼンされる彼の話にいつもながら流石だなあと感心しておりましたが、途中から標本箱の中身に雑念がむくむくと生まれておりました。そこに並んでいたのは10種ほどのモルフォです。

モルフォの鱗粉!超マクロ撮影にはうってつけの題材です。

休憩時間にお願いして撮影させてもらいました。

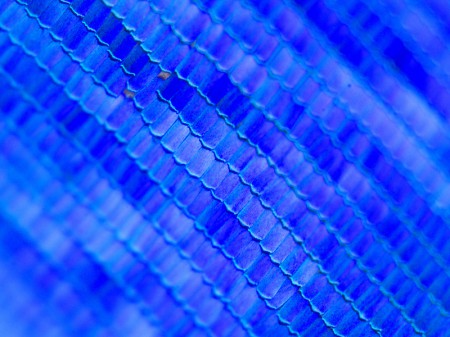

レテノール・モルフォです。

流石に美しい。まるで屋根瓦のように整然と並んでいます。

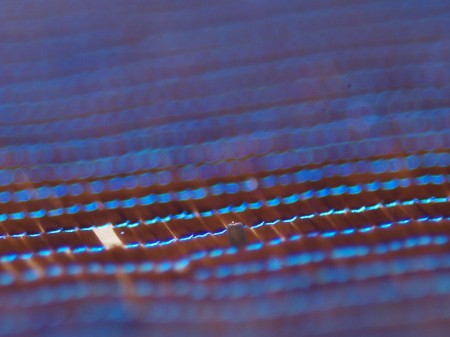

角度を変えるとこうなります。鱗粉自体には色素がありません。

美しい青は構造色で、鱗粉の表面に刻まれたミクロの溝が青の光だけを反射します。

(↑かなり簡単に書きました。もっと複雑な仕組みです)

横幅2mmの世界ではその微細構造はまるでうかがうことができません。

もっとうんとミクロな世界です。

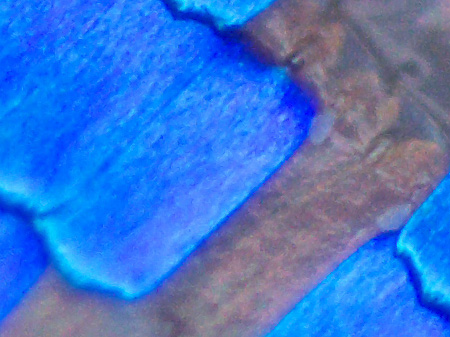

ギリギリ鱗粉のソケットが見えます。下はその部分拡大

ソケットとは別に、乳白な感じの楕円形の物体が鱗粉の両肩を押さえているように見えます。